Petites chroniques du temps qui passe

« Nous aurons perdu jusqu’à la mémoire de notre rencontre.. Pourtant nous nous rejoindrons, pour nous séparer et nous rejoindre encore, là où se rejoignent les hommes trépassés : sur les lèvres des vivants. » Samuel Butler

Considérations sur la durée intime.

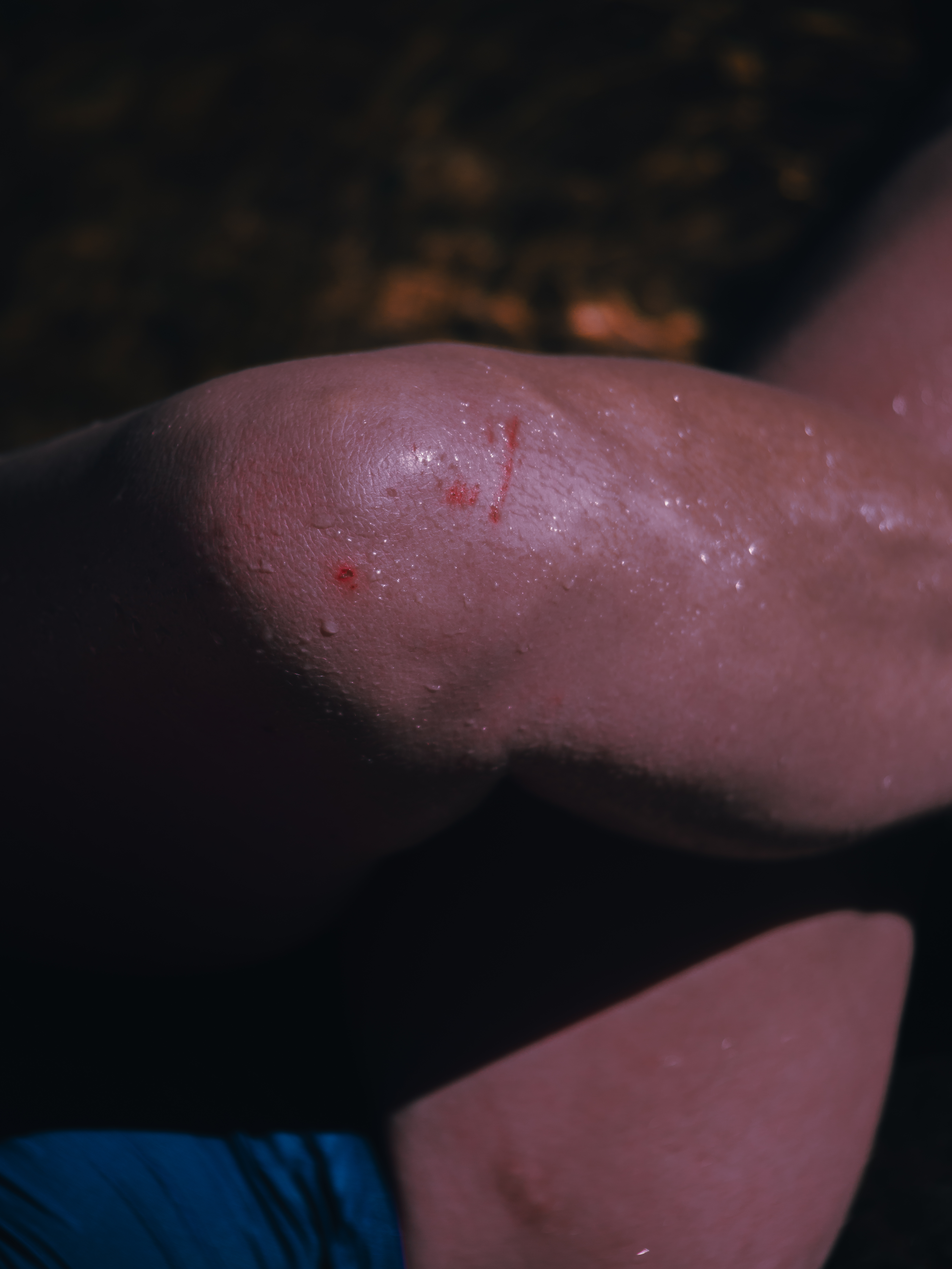

The Moon in us

Existe-t-il vraiment un lien entre le cycle lunaire et le cycle menstruel ? Et si la science le démontrait un jour, les femmes retrouveraient-elles alors un pouvoir sacré ou seraient-elles taxées de sorcières ?

Depuis l’Antiquité, les menstruations ont été associées aux cycles lunaires. Dans de nombreuses cultures, la lune — déesse protectrice ou divinité insaisissable — incarne les forces féminines et les rythmes naturels. Ce lien a nourri un imaginaire riche, tissé de mythes, de rites et de croyances où le sacré côtoie souvent le tabou.

Aujourd’hui encore, ces représentations traversent les débats contemporains. Tandis que la science tente de rationaliser les cycles menstruels, nombreuses sont les femmes qui ressentent, de manière intime et sensorielle, un lien profond avec les rythmes de la nature. Pourtant, aucune preuve scientifique définitive ne confirme à ce jour une corrélation entre les phases lunaires et le cycle menstruel.

De manière générale, les corps féminins — leurs fonctionnements, leurs douleurs, leurs singularités — restent sous-étudiés, souvent invisibilisés par une médecine androcentrée. Ce projet explore donc la tension entre savoirs institués et savoirs intuitifs, entre rationalité et sensibilité, entre contrôle et liberté. Il questionne l’approche scientifique, parfois réductionniste, et cherche à faire émerger d’autres formes de connaissance : celles qui émanent de l’expérience vécue des femmes, de l’écoute du corps, de la cyclicité.

Et si, au-delà des données, il s’agissait de redonner à ces rythmes un statut symbolique, une valeur politique, une portée spirituelle ? Et si les femmes — en s’accordant à ces forces — retrouvaient un pouvoir ancien, sacré, inaliénable ?

Avenue Royale

Lancés il y a plus de trente ans, les travaux de l’Avenue Royale ambitionnent de relier le centre-ville de Casablanca à son littoral, en créant une artère emblématique au cœur de la métropole. Une artère large, droite, symbole d’élan urbain, de projection vers l’avenir.

Pour qu’elle existe, il faut détruire. Détruire une partie de la médina extra-muros, déclarée d’utilité publique. Plus de 1 700 logements jugés insalubres, 11 500 ménages promis au relogement. Mais le projet s’enlise. Trop de promesses. Trop d’acteurs. Trop de lenteur.

Et pendant ce temps, les gens vivent entre.

Entre passé et avenir.

Entre murs debout et murs effondrés.

Entre la crainte d’être expulsés et l’espoir d’un vrai toit.

Entre un quartier qu’on ne peut plus habiter et un autre où l’on ne veut pas aller.

Les nouveaux logements sont à 12, 15 kilomètres. Loin. Loin du port, du centre, de la mer, des petits boulots, des voisins. Loin de tout ce qui tisse une vie, de l'économie informelle et du réseau d'entraide qui permet de vivre au quotidien.

Depuis 2021 je photographie ce « entre ».

Les rues de terre, les bâtis à moitié effondrés.

Les regards aussi : perdus, méfiants, absents parfois.

J’ai rencontré Achraf, Youssef, Hicham, Yaya, Amine, Hassan, Nawal, Amina.

Ils vivent dans ce flottement.

Certains travaillent au port, d’autres dealent « parce que voler, c’est haram ».

Certains rêvent d’ailleurs, le regard tourné vers l’horizon.

Mais tous restent là, pris entre deux mondes, deux vies, deux lendemains incertains.

Ce projet raconte ça :

Pas seulement une avenue qui ne se fait pas,

mais un monde suspendu.

Une population qui attend, qui s’adapte, qui résiste, parfois qui cède.

Ce projet interroge la manière dont nous construisons et habitons nos espaces. Il s’inscrit dans une réflexion sur les rapports entre patrimoine, mémoire, et développement urbain, sur l'impact de projets d'urbanisation sur des populations et leurs modes de vie.

En juin 2025, le projet devrait aboutir et ce quartier sera transformé, laissant place à la nouvelle infrastructure urbaine planifiée depuis les années 80.

Hors-saison

L’été se retire, laissant derrière lui des traces fugaces. Le temps semble s’étirer, incertain.

Cette série est une traversée. Entre deux saisons, entre deux états.

Ni tout à fait vide, ni tout à fait habité.

Hors-saison explore ces lieux qui connaissent l’agitation brève, l’éclat saisonnier — puis l’abandon provisoire.

C’est une cartographie du silence après le tumulte, de la lumière rasante sur l’absence, une invitation à regarder autrement les lieux désenchantés — ou peut-être, justement, réenchantés par le vide.

Les métamorphoses

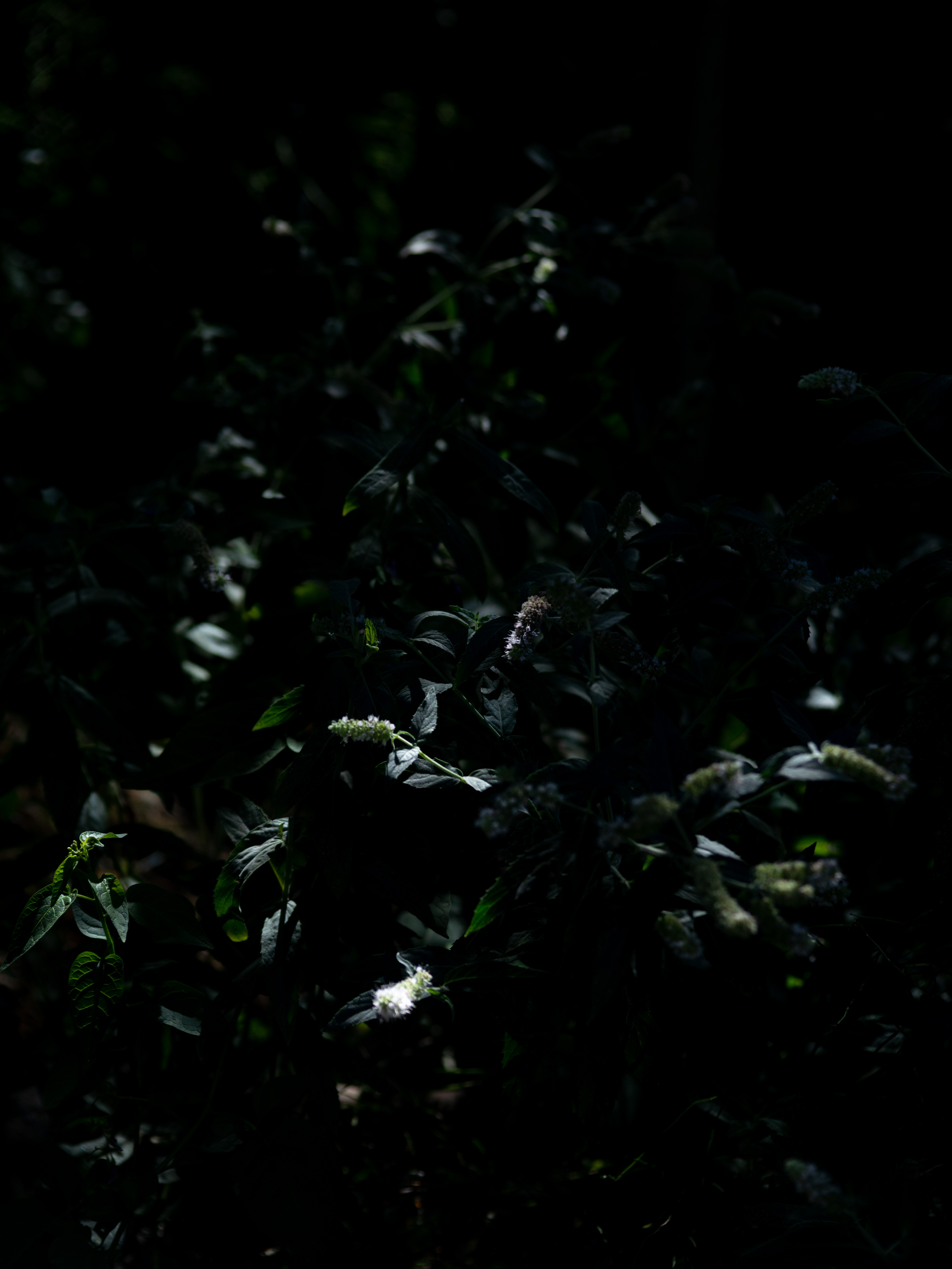

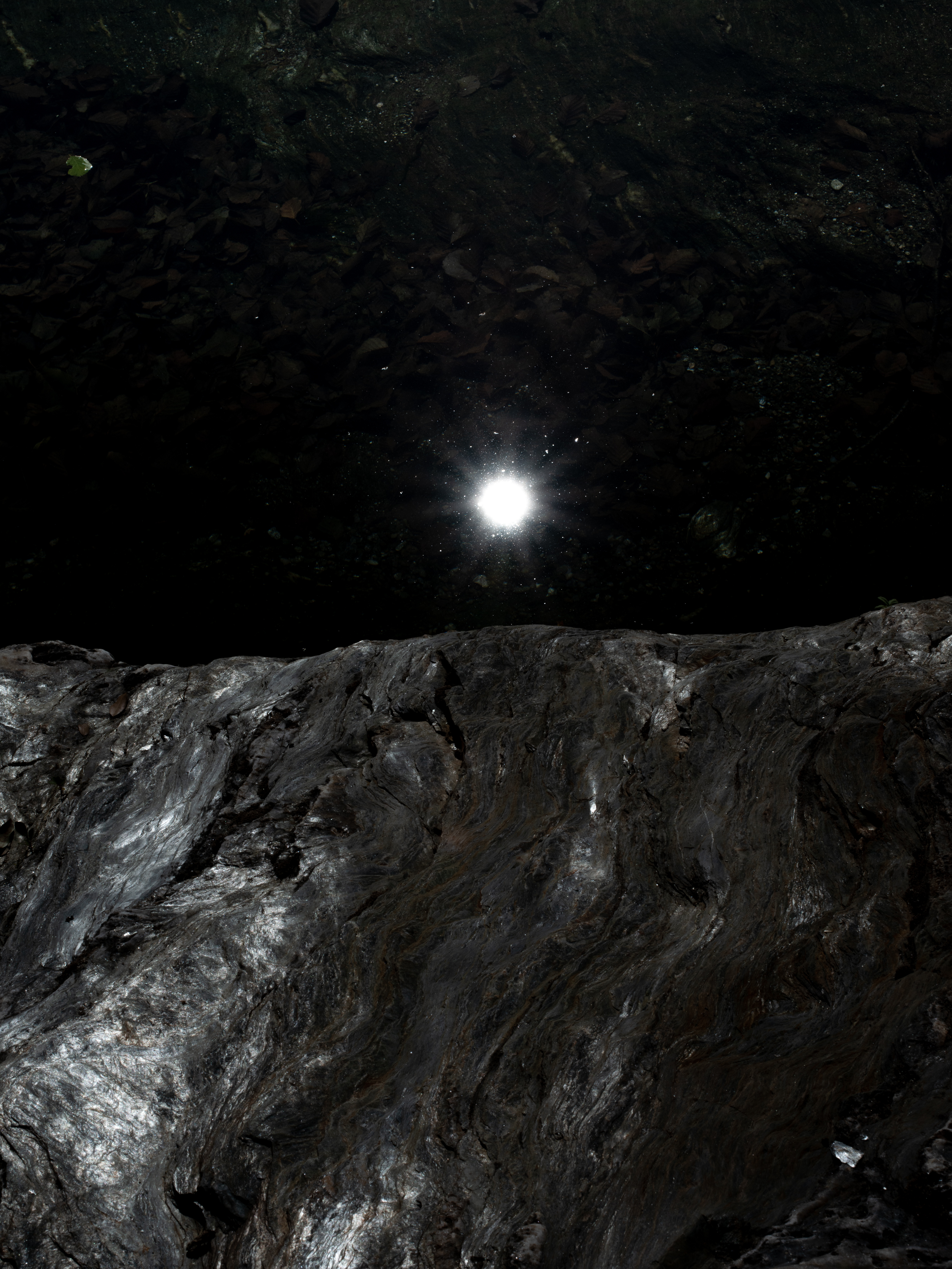

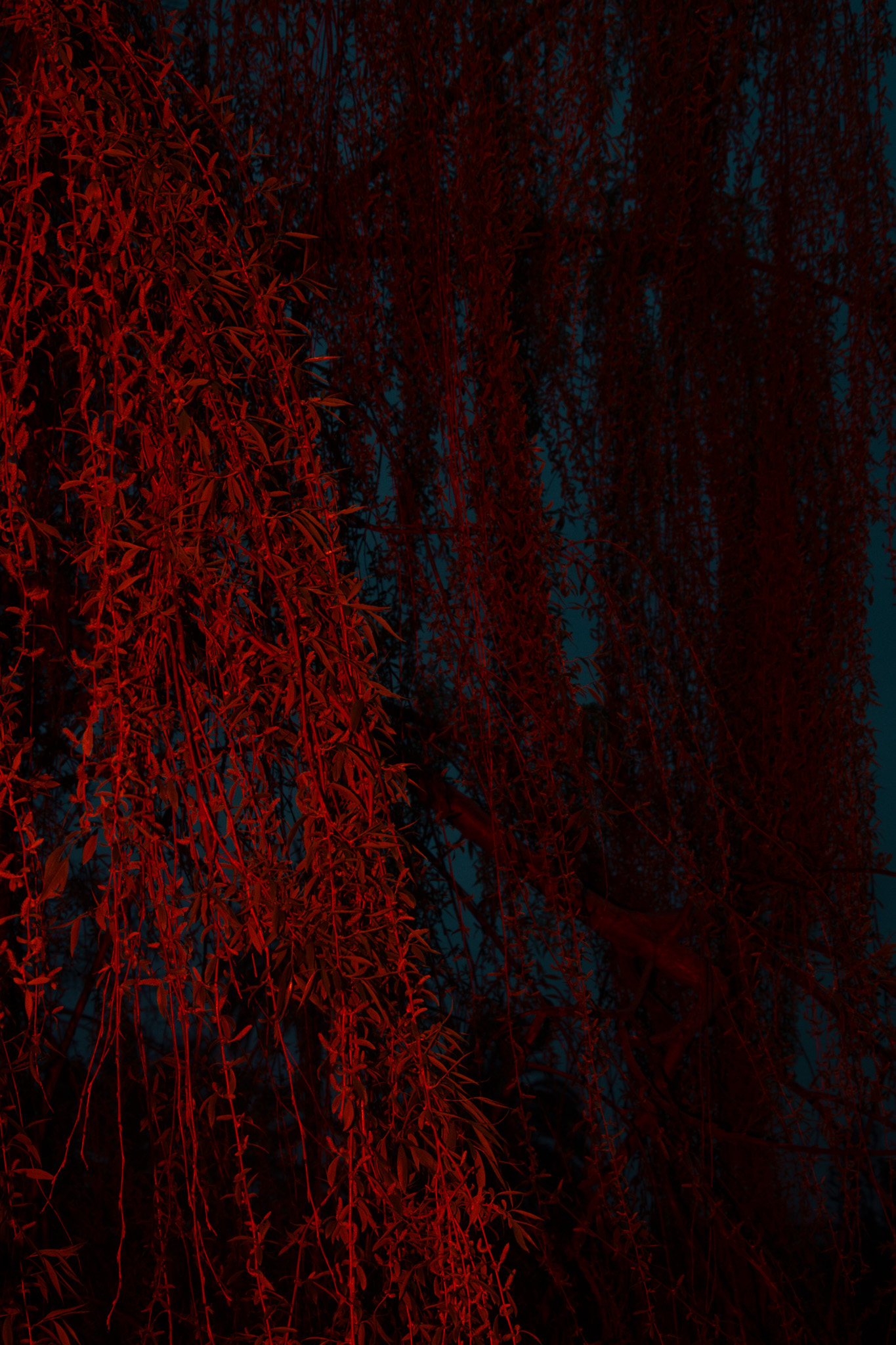

Comme les prisonniers dans la caverne de Platon, nous vivons souvent dans l'ombre de nos perceptions limitées. Ce projet photographique explore notre relation à la nature à travers l’allégorie de la caverne, en invitant à réimaginer notre avenir collectif.

Pendant trois ans, j’ai capturé nos rencontres estivales avec la rivière, face à un environnement en mutation rapide. Ces moments, marqués par des sécheresses et des eaux de plus en plus basses, deviennent un rappel de l’urgence de changer notre rapport au monde.

Inspirée des préraphaélites et de Julia Margaret Cameron, ma démarche photographique joue avec les lumières et les ombres pour interroger la réalité et ses illusions. Les visages et émotions capturés reflètent la complexité de notre lien avec un monde en transformation, tout en ouvrant des pistes vers des futurs possibles. Mon travail invite à sortir de la caverne pour découvrir un autre regard sur le vivant, ensemble.